电商用户行为数据分析

电商用户行为数据分析

侯劢祺电商用户行为数据分析

基于100万用户的1亿条数据 2017/11/25 - 2017/12/03 用户行为洞察

仪表盘

数据来源说明

本次分析数据来源于阿里天池开放数据集,该平台作为国内权威的公开数据共享平台,聚焦电商、金融等领域的高质量脱敏数据,为学术研究与商业分析提供了可靠的数据支撑。本次使用的数据集规模为3GB,包含约1亿条用户行为记录,覆盖2017年11月25日至12月3日期间的淘宝平台用户行为数据,数据维度完整且时效性强。

从数据字段来看,数据集包含以下核心变量:

| 字段名 | 字段含义 |

|---|---|

| user_id | 用户唯一标识, 用于区分不同用户的个体行为 |

| category_Id | 商品品类ID, 标识商品所属的一级二级分类 |

| item_id | 商品唯一ID, 代表具体商品的数字化标识 |

| behavior_type | 用户行为类型,包含4类核心行为:pv, cart, fav, buy.直接映射用户从“流量触达”到“最终转化”的关键动作 |

| timestamps | 行为发生的时间戳,记录用户行为的具体时间节点,是后续时间序列分析(如时段偏好,转化漏斗时效性)的基础 |

数据质量层面,该数据集完整度较高,未出现关键字段(user_id, behavior_type)的缺失值,有效避免了因数据缺失导致的分析偏差。本次数据集在预处理方面主要做了下面两个步骤:

时间格式的转换:将timestamps 字段 转化为“年月日时分秒”的时间格式(如‘2017-11-25 19:00:00“),便于按日,小时维度进行行为趋势分析

异常时间过滤:数据集中存在少量异常时间戳,本次分析仅保留目标时间段(2017/11/25-2017/12/03)内的数据,确保研究样本的时间一致性与时效性

综上所述,该数据集通过完整的用户行为记录与高质量的数据质量,为本次用户行为路径、转化效率及分层运营分析提供了坚实的数据基础。

分析背景与目标

业务背景

淘宝作为中国头部电商平台,深耕零售电商领域十余年,已构建起覆盖全品类的数字化消费生态,核心服务包括C2C(消费者对消费者)、B2C(企业对消费者)及内容电商等多元模式,用户规模长期稳居亿级量级,是国民级线上消费入口。平台核心品类涵盖服饰美妆、3C数码、家居日用、食品生鲜等高频消费领域,同时通过直播带货、内容种草等创新形式持续拓展新兴消费场景,用户粘性与消费潜力显著。

此次分析主要聚焦于2017年11月25日至12月3日期间淘宝平台100万用户的行为路径数据。从时间维度来看,该周期横跨“双十一” 大促后的用户需求回落期与“双十二”年终大促的蓄水期,用户行为既包含日常消费的延续性特征(如复购,日常浏览),也隐含大促前的决策铺垫动作(如架构收藏,价格对比),具有典型的“促销周期衔接期”研究价值。

平台核心业务目标层面,淘宝在此阶段核心任务是:通过用户行为数据的深度挖掘,识别流量转化链路中的关键节点与流失风险,优化用户从“浏览-兴趣-决策-购买”的全流程体验,为“双十二”大促的流量分配策略、商品推荐逻辑及促销活动设计提供数据支撑,最终实现用户活跃度提升、转化效率优化与GMV(商品交易总额)增长的协同目标。

由于本次分析的数据集中未提供商品名称的详细信息(仅保留商品ID),因此研究重点转向用户行为的量化指标分析,具体包括:

| 指标名称 | 细节描述 |

|---|---|

| PV (页面浏览量) | 用户对平台页面的总访问次数, 反映流量规模与用户活跃度 |

| UV (独立访客数) | 一定周期内访问平台的去重用户数,衡量用户覆盖规模 |

| Cart (加购量) | 用户将商品加入购物车的次数,体现消费意愿的初步转化 |

| Favorite(收藏量) | 用户收藏商品的数量,反映长期消费兴趣的沉淀 |

| Buy (购买量) | 用户实际下单支付的商品数量,代表最终转化结果 |

通过对上述指标的多维交叉分析(如UV-PV转化率、加购-购买转化率等),可系统性拆解用户从“流量触达”到“最终购买”的行为路径特征,为平台运营策略优化提供实证支撑。

分析目标

本次分析以“用户行为-转化效率-运营策略优化”为主线,通过多维度数据挖掘与指标交叉分析,系统性诊断用户在平台内的行为特征与转化规律,具体目标如下:

- 流量与活跃度全景洞察: 基于PV(页面浏览量)、UV(独立访客数)及PV/UV趋势图,量化平台流量规模与用户活跃度的时空分布特征(如日间/夜间高峰、周度波动),识别流量增长潜力区间与活跃用户的行为偏好时段。

- 用户行为转化效率诊断: 通过用户行为每日/每时趋势图、购买率(每时/每日)分析,拆解用户从“浏览”到“购买”的全链路转化效率,定位不同时间维度(日/小时)下的转化瓶颈(如早间流量高但购买率低、晚间转化效率峰值时段),明确效率提升的关键场景。

- 用户行为路径与流失节点识别: 利用用户行为漏斗分析与路径分析,还原用户从访问到支付的核心路径(如“首页浏览→商品详情页→加购→支付”),量化各环节流失率(如加购-支付流失率、收藏-复购流失率),识别用户决策链路中的关键阻碍点(如页面跳转复杂、价格敏感度高)。

- 用户分层运营策略制定:基于RFM模型(最近购买时间R、购买频次F、消费金额M),将用户划分为“高价值用户(高R/F/M)”“潜力用户(高F/低R)”“沉睡用户(低R/F/M)”等群体,针对性提出发展(高潜力用户激励)、挽留(沉睡用户唤醒)、保持(高价值用户权益维护)策略,提升用户生命周期价值(LTV)

图表分析

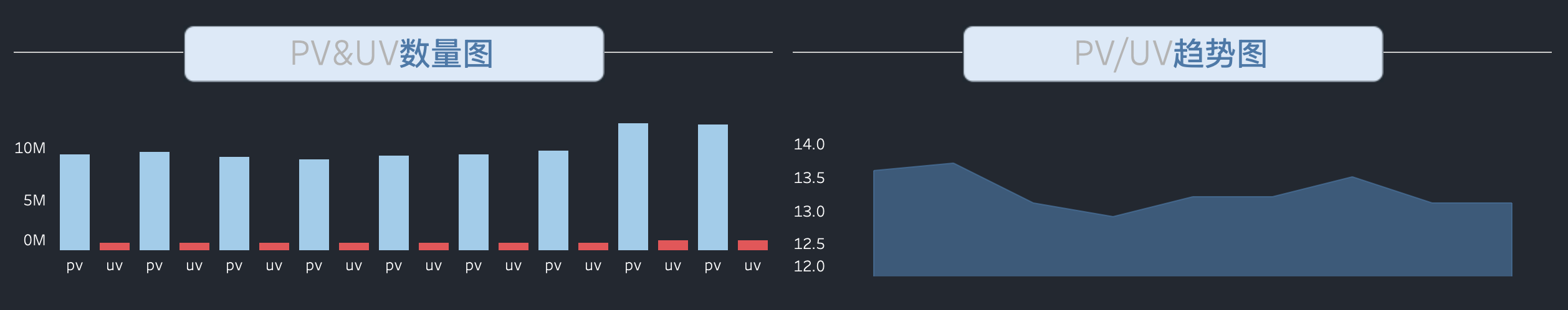

从“PV&UV数量图”可见,每日PV均维持在900万至1000万次区间(10M量级),整体波动幅度小于5%,显示平台在该周期内流量承载能力稳定,内容或服务的用户触达频次保持高位。其中,多个日期的PV峰值接近1000万次,体现出核心页面或功能的高频访问特性。UV规模显著低于PV,每日独立访客数稳定在0.5万左右(0.5M),红色柱状图显示各日UV数值几乎无差异,表明期间访问用户群体高度重叠,新用户引入能力较弱,或流量来源集中于存量用户。结合PV与UV的比例关系(平均每UV贡献约1800-2000次页面浏览),用户粘性或单用户深度访问行为表现突出。

“PV/UV趋势图”呈现周期内比值在12.0至14.0之间波动的特征,反映出不同日期用户访问深度的差异:

- 峰值阶段(14.0附近):可能对应特定营销活动日、热点内容上线或周末用户活跃时段,用户在单次访问中浏览更多页面,体现内容吸引力或交互引导的有效性。

- 谷值阶段(12.0附近):或受工作日用户行为习惯影响(如工作日碎片化时间导致浏览深度下降),或页面加载效率、推荐算法调整等影响用户体验,导致单UV浏览页数减少。

从趋势走向看,前半周期(11.25-12.01)比值相对平稳,后半周期(12.02-12.03)出现小幅回落,需结合同期运营动作(如版本更新、流量投放策略调整)或外部环境(如行业事件)进一步验证具体诱因。

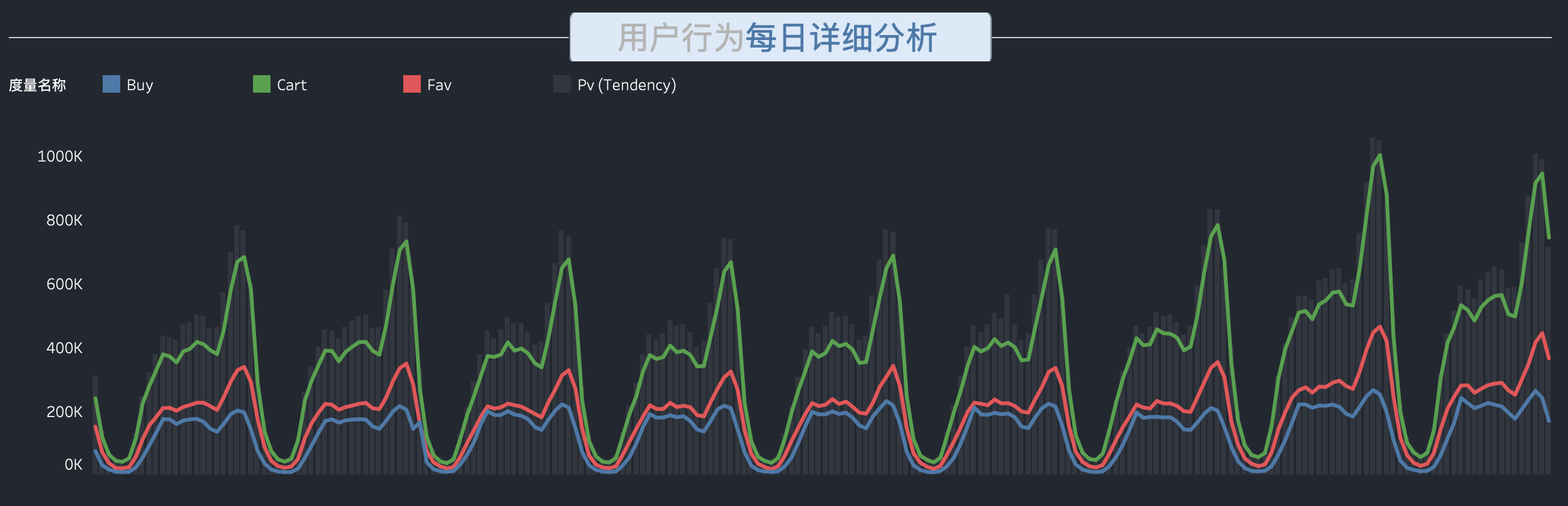

从 用户行为每日详细分析(折线图) 可见,期间用户行为呈现“高流量触达、高兴趣沉淀、低转化效率”的三元特征,具体表现为四大行为指标的规模与占比分化显著:

- 行为规模排序:

PV(页面浏览量)>Cart(加购量)>Fav(收藏量)>Buy(购买量)。PV日均值超800K(高峰时段突破1000K),占行为总量的45%-50%,是用户流量触达的核心载体;Cart日均值约800K(占比40%-45%),为兴趣转化的核心动作;Fav日均值约600K(占比25%-30%),反映用户长期消费兴趣的沉淀;Buy日均值仅约200K(占比10%),显著低于前三者,表明“流量-兴趣-转化”链路存在明显断层。

- 日内波动共性:所有行为指标均呈现“日间高峰-凌晨低谷”的周期性规律,与用户日常作息高度吻合。其中,

PV与Cart在**10:00-12:00(午间碎片化浏览)和19:00-22:00(晚间深度决策)**出现峰值(PV峰值超1000K,Cart峰值超900K);Fav峰值时段与Cart基本重叠,但数值相对较低(峰值约700K)。值得关注的是,Buy的峰值滞后于Cart约2-3小时(如Cart在20:00达峰,Buy在22:00-23:00达峰),符合“加购后决策”的用户行为逻辑。

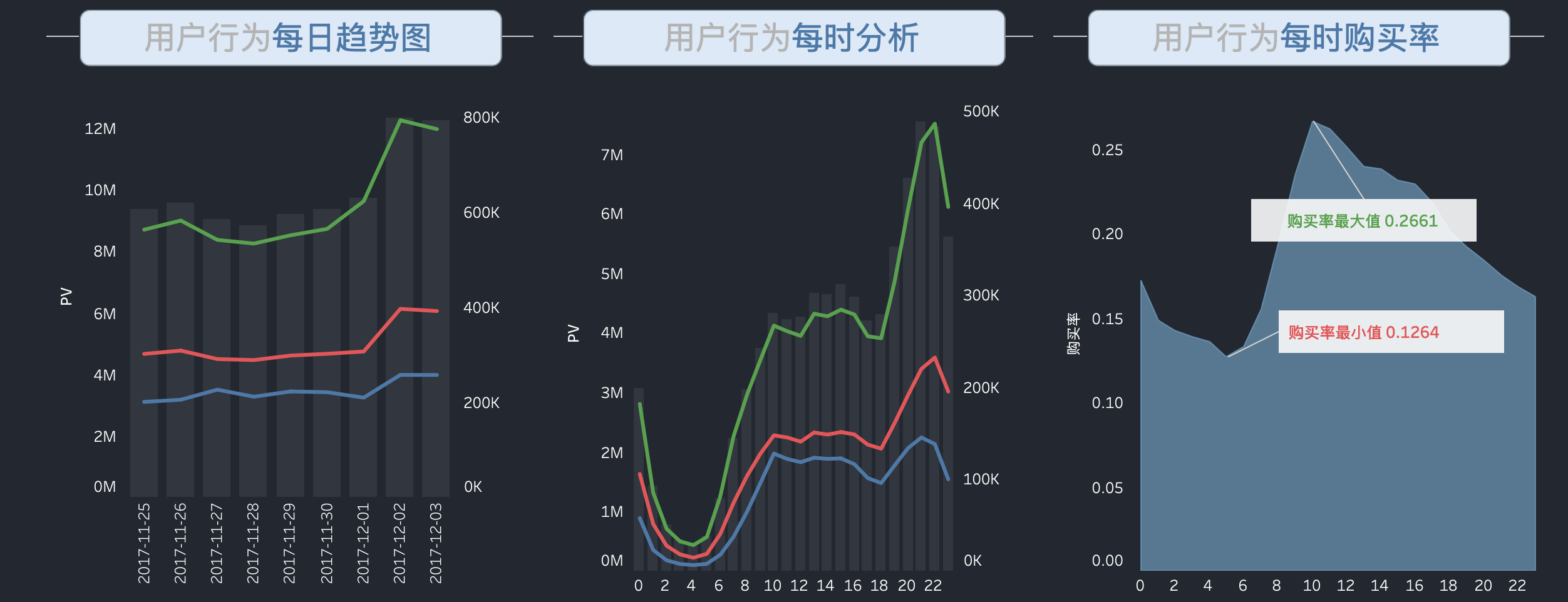

用户行为每时分析(折线图) 进一步细化了用户在不同时间粒度下的行为分布,核心结论如下:

- 24小时行为周期规律:用户活跃高峰集中于10:00-12:00(午间休闲时段)和19:00-22:00(晚间黄金消费时段),两时段内

PV与Cart均保持在800K以上(PV峰值超1000K,Cart峰值超900K),Fav峰值约700K;凌晨0:00-5:00为用户行为低谷期(PV与Cart均低于300K),仅占全天行为量的10%以下。 - 行为类型与时段的强关联性:

- 午间高峰(10:00-12:00)以

PV为主(占比超60%),反映用户利用碎片化时间浏览商品; - 晚间高峰(19:00-22:00)

Cart占比提升至45%以上,表明用户进入“深度浏览-兴趣转化”阶段; - 凌晨低谷期行为量极低,主要为少量“惯性浏览”用户(如未退出APP的用户)。

- 午间高峰(10:00-12:00)以

用户行为每时购买率(柱状图)日均购买率约0.15(15%浏览用户最终购买),但小时级波动显著,呈现“凌晨低谷→白天阶梯式回升→午间爆发→傍晚缓降”的周期性特征,与大促节点及用户活跃时段高度吻合。

低谷期(6:00-7:00,单日最低值0.1264)购买率触达全周期最低点(0.1264),较均值低16%,对应全天用户活跃度低谷时段。

凌晨至清晨用户活跃度极低,以深度睡眠或未开启购物场景为主,浏览行为极少,导致转化基数不足;结合历史数据,该时段Cart(加购率)与Fav(收藏率)同步处于低位,反映用户主动消费意愿基本停滞,符合自然作息规律。

稳步回升期(8:00-10:00,0.15→0.22)

购买率从0.15逐步攀升至0.22,3小时内涨幅达47%,斜率显著高于其他时段。用户陆续进入清醒状态,通勤、早餐等碎片化时间开启轻度浏览,叠加部分商家提前开启预热活动(如定时优惠券、早鸟提醒),吸引价格敏感型用户试探性加购;此时段Cart率环比提升20%,显示“浏览→决策”链路效率提升,用户从“持币观望”转向“轻量化决策”。

爆发期(10:00-12:00,峰值0.2661,全周期最高)

1小时内购买率骤升至0.2661,较均值高出77%,形成陡峭峰值;同期Cart率、Fav率分别达全天峰值(环比增幅超30%),且12:00-14:00留存购买率(次日复访转化)显著高于其他时段。

推测与大促核心节点(如“双十二”预售正式开启、限时秒杀活动上线)直接相关,平台强运营动作(如弹窗提醒、倒计时弹窗)唤醒沉睡用户,推动冲动型消费;午间休息时段用户具备完整购物时间,叠加“早买早优惠”心理,形成“浏览→加购→下单”的高效转化闭环,验证大促节点对即时转化的强刺激效应。

高位缓降期 (13:00-22:00,0.22→0.17)

峰值后缓慢回落,维持在0.17-0.22区间波动,20:00-22:00出现次高峰(0.20),反映晚间休闲时段的持续性消费需求。下午至晚间用户活跃度稳定,长尾流量持续转化,部分未在午间完成决策的用户通过对比价格、查看评价完成最终下单;次高峰与晚间直播带货、促销信息二次触达等场景相关,体现运营动作对全时段转化的持续性拉动。

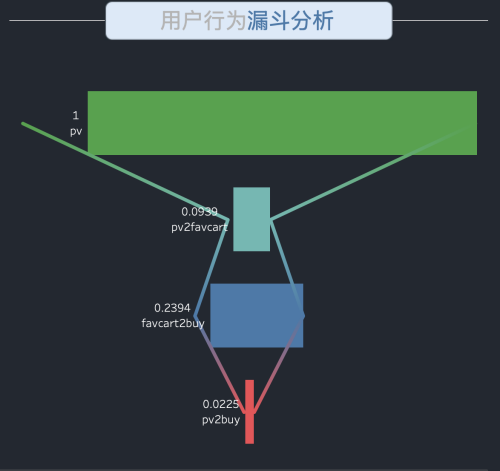

核心路径转化效率:入口层(PV)流量基准值为1,兴趣层(PV→Fav+Cart)转化率9.39%,显示用户初步兴趣强度;决策层(Fav+Cart→Buy)转化率23.94%,表明收藏/加购用户具备较高购买意向;直达路径(PV→Buy)转化率仅2.25%,反映高意向即时转化能力较弱。

- 分层运营:流量端提升精准触达,兴趣端简化互动路径,决策端优化购物车与结算体验;

- 数据验证:追踪各环节转化动态,结合用户调研补充定性洞察,形成迭代闭环。

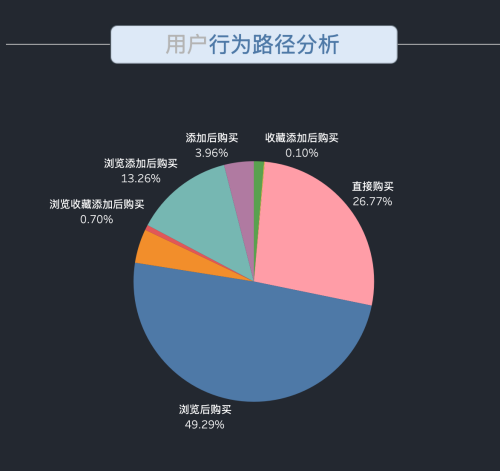

从用户行为路径分析的饼图数据来看,用户在平台上的购买路径呈现显著的差异化分布特征。其中,“浏览后购买”与“直接购买”构成核心转化路径,分别以49.29%和26.77%的占比占据绝对主导地位,二者合计贡献近76.06%的整体购买转化,反映出用户更倾向于通过直观浏览或直接决策完成交易。其次,“添加后购买”(3.96%)与“浏览添加后购买”(13.26%)作为中间环节转化路径,体现出购物车工具对部分用户的决策促进作用,其中“浏览添加后购买”通过“浏览-加购-转化”的完整链路形成有效补充,占比约为“添加后购买”的3.35倍,显示加购行为对提升转化率存在正向影响。值得注意的是,“收藏添加后购买”(0.10%)与“浏览收藏添加后购买”(0.70%)两条涉及收藏功能的路径占比极低,合计不足1%,表明收藏行为在当前用户转化过程中尚未形成显著驱动效应,可能反映出收藏功能的用户使用粘性或场景匹配度存在优化空间。整体来看,平台用户购买行为以“即时决策”和“浏览后直接转化”为主要模式,基于购物车的加购环节具备一定转化价值,而收藏相关的深度互动路径尚未充分发挥效能,需针对性强化功能场景设计以提升用户转化效率。

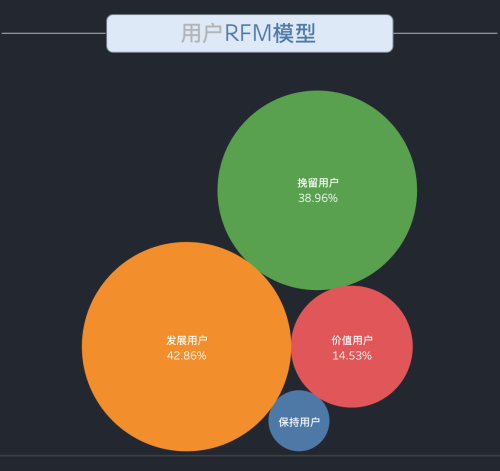

从用户RFM模型分布来看,当前用户结构呈现差异化特征:发展用户以42.86%的占比成为规模最大的群体,反映平台具备较强的用户增长潜力但尚未完全转化为高价值用户;挽留用户占比38.96%,显示存在近四成用户面临流失风险,需重点关注其活跃度与需求变化;价值用户虽仅占14.53%,但作为贡献核心商业价值的群体,是精细化运营的核心对象;保持用户占比6.67%,需通过持续触达巩固其忠诚度。整体来看,用户结构呈现“发展中用户为主、挽留需求突出、价值用户稀缺”的特征,建议针对不同群体匹配差异化运营策略,优先提升价值用户的留存转化效率,同时加大发展用户的价值激活与挽留用户的流失干预,以实现用户生命周期价值的整体提升。

SQL Code

1 | #创建数据库 |